東京は葛飾柴又。帝釈天参道には草だんごを名物にする飲食店が、いくつか軒を構える。

なかでも、よく話題にのぼるのが参道の中ほど、向かって右手に建つ「とらや」だが……。

店では、改装前の店舗(当時は柴又屋)が、映画『男はつらいよ』シリーズ初期に登場する、「寅さん」こと車寅次郎の実家の団子屋のモデルとして使われたと積極的にPRしている。

店頭にも「1作から4作まで実際に映画の撮影に使用したお店です」との貼り紙があるほか、店内には旧店舗の「階段」が、「当時のままのものです」との書き添えで残されている。

もちろん、映画のなかの団子屋は、あくまで架空の存在。外観や店内風景は松竹スタジオセットであり、柴又の実店舗ではない。劇中でカメラが参道の風景に切り替わると「とらや」の外観がハッキリ映らないように工夫されている。しかし、柴又帝釈天の参道にいま、こうして「とらや」は実在する。映画『男はつらいよ』をよく観ていると、確かに劇中の「とらや」も、実際に柴又の参道の中ほど、帝釈天に向かって右手に位置するという設定で撮影されていたことがわかる。

現実に存在する「とらや」が、ほぼ同じ位置にあることからも「とらやのモデルは『とらや』」。そう思われても仕方ないところだが・・・実はそうと言い切れない事情があるのだ。

現実問題として、映画では第39作目『男はつらいよ 寅次郎物語』(1987年)まで「とらや」として登場していた団子屋は、第40作目『男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日』(1988年=昭和63年)から「くるまや」(くるま菓子舗)に屋号が変わる(車とは寅さんの姓)。このことに関して、映画では何も説明はない。あまりにも自然に変わり過ぎて、逆に違和感を覚えるほどだ。

なぜ、そうなったのか。山田洋次監督を支えたチーフ助監督の五十嵐敬司さんが、著書『寅さんの旅「男はつらいよ」ロケハン覚え書き』(日本経済新聞社)で明言しているため、そこから引用したい。

――気の重い話。参道の中ほどに一軒のだんご屋がある。「とらや」を名乗っている。改築前の木造の頃、表をロケで借りたことがある。当時は「柴又屋」といった。のれん、売り台、立看板などを持ち込んで店の中から表の参道向きのカットを撮った。年に二回も撮影があるんだからと気安く、大きく重い売り台を小道具係が置いてきた。店でも便利なのでそのまま使っていた。売り台の正面に「とらや」と出ているので、通りすがりの参詣客が「あら、ここが映画の『とらや』よ」

店では、だんごの売り台を中央に据え、屋根看板も「柴又屋」から「とらや」に変えてしまった。宣伝部が抗議を申し入れたが、店側は柳に風。とうとう我々が我慢できず、次の作品から「とらや」から「くるまや」に屋号を変えた。一言の挨拶もなく店名を変えたこと、抗議を無視した態度にスタッフは腹を立て、以後この店とは没交渉。もちろん、それ以来ロケに使ったことはない――

五十嵐さんは、第8作『男はつらいよ 寅次郎恋歌』から第42作『ぼくの伯父さん』まで、長きにわたり制作に参加していた。その方の言葉だけに重みがある。これによれば、確かに初期の「柴又屋」時代、この店が撮影に使われていたことは事実のようだ。

ところが、それが発端となり、映画の中の「とらや」の名が奪われてしまった。無断で営利目的に使用された制作側の憤りは、察するに余りある。ただ、制作側にも問題がなかった、とは言い切れないだろう。「年に二回も撮影があるんだからと気安く、大きく重い売り台を小道具係が置いてきた」とある通り、その売り台は、映画の中や実際の団子屋の店頭を見る限り、かなり場所もとる大きさだ。

百歩譲って、店側の立場になってみれば、そういう状況が続けば「制作側から公認された」と思い込んでも仕方のなかった状況といえなくもない。当時の新聞記事からもわかるが、松竹宣伝部サイドから抗議を受けた店側は「今さら言われてもねえ・・・」と意に介さず話にならなかったそうだ。

なんとも堂々としたものだが、今だったら著作権問題で訴訟に発展するかもしれない。当時とて制作側がちゃんと商標登録などをしていれば、こんな問題も起こらなかったはず。しかし、何事にもおおらかな時代だったこともあって、まかり通ってしまった。

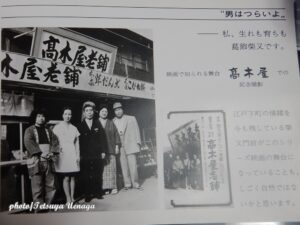

事情を知る古いファンは忸怩たる思いを抱くだろう。それは制作側も同じのようで、何より第50作「おかえり寅さん」(2019年)ではおそらく意図的にであろう、制作側と関わりの深い「高木屋」「大和家」のあたりでロケが行われ、参道の奥にある「とらや」の幟はチラッと映るだけだった。シリーズ終了後も「とらや」「くるまや」問題のわだかまりが残っているのを感じた。

草団子などの商品自体に罪はない。しかし、不朽の名作映画にまつわることであるだけに、後味の悪さを感じてならない。私自身も寅さんファンのひとりとして、個人的には「とらやの屋号を独占しないでほしい」という思いは、ずっと胸に抱いている。(写真は高木屋の草団子)

当時柴又ロケのとき、山田洋二監督以下、映画の撮影スタッフやキャストが休憩所や控室として毎回世話になっていたのは、同じ参道の団子屋「高木屋」と、その隣の「大和家」(天ぷらのほか草団子を扱う)であった。スタッフと両店の関係は良好だったから、映画に登場する団子屋が、ライバル店の「とらや」という屋号ではなんとも具合が悪い。「くるまや」への名称変更は、こうした配慮もあったようだ。

「高木屋」は、撮影で訪れた渥美清さんが座っていたテーブル席を、今でも店内に残している。ただし、この席は菓子類の販売(テイクアウト)用の店舗にあるため、一般のお客さんが座ることはできない。飲食で利用できるのは向かいにある喫茶用の店舗のみ。

お店では、渥美清さんが宣伝用に吹き込んでくれた肉声を収めたカセットテープを家宝にしているとか。

(雑誌の取材で特別に見せていただいたもので、通常は非公開です)

ちなみに、第1作の公開前に山田洋次監督が、寅さんの実家の団子屋のモデルにしたのは、参道奥のほうにある「亀家本舗」である。当時は木造の古めかしい日本家屋だったので山田監督が惚れ込み、主に間取りをモデルとしたらしい。実際、お店に置かれた旧店舗のミニチュアは、映画の団子屋の間取りと瓜二つだ。

そういうこともあって、第1作で柴又に帰ってきた寅さんが纏(まとい)をまわす場面では、亀家の御主人(三代目。左写真=亀家にて撮影)が代役をつとめたという。あのシーン、寅次郎の背中を多く映しているのはそのためである。

ただ、映画の公開からしばらくして「亀家本舗」は近代的なビルに改装されたために山田監督は残念がったそうだ。

――「店から土間が通って奥まで通じる。関西の商家によくあった奥行きの長い作りが非常にいい感じだった。それが、第1作ができて2年ほどで鉄筋のビルになっちゃって。今は面影もないですよ」と、山田はいかにも残念そうだーー(『ドキュメント 男はつらいよ 寅さん映画の仕事師たち』一光社 より引用)

それもあって、店まわりの撮影現場を当時の「柴又屋(現・とらや)」付近にしたのではと思われる。

今回紹介した以外にも、うなぎの「川千家」、天丼と草団子の「大和家」など、映画や映画スタッフ・キャストと関わりの深いお店は他にもある(参考)。参道にも新しい店が増え、雰囲気は変わった。しかし、今も映画「男はつらいよ」を愛するファンは少なくない。当時の参道の賑わいを知るお店の方々には、一日でも長く暖簾を掲げ続けてほしいと願ってやまない。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

【第二章 寅次郎が愛した柴又を歩く】

『旅と鉄道』2018年増刊4月号、「寅さんの鉄道旅」。旅といえば寅さん。お好きな方は是非!